文章来源:《中共天津市委党校学报》2020年第4期

[摘 要]

基层是国家治理的神经末梢,基层社会管理状态折射出国家治理体系与治理能力水平。上级政府对下级政府的“行政发包”愈演愈烈,与之而来的是基层社会管理中的“击鼓传花”现象日渐显现,造成上级政府考核问责的泛化、虚化和基层组织开展工作的疲态化、形式化。基层社会管理中“击鼓传花”现象的产生从深层次上缘于地方分权体制的错用,更直接的原因则是属地管理体制的滥用。在深化党和国家机构改革与减轻基层负担背景下,改进基层社会管理,需要从效率和合法性的价值理性与问题发现和问题处置的工具理性出发,以权责分明、权责对等为基本原则,以制度设计为根本保障,将资源、管理和服务真正下沉到基层,从而提升基层社会管理现代化水平。

[关键词]社会管理;属地管理;机构改革;基层减负

一、问题的提出

社会建设是“五位一体”总体布局的重要部分,社会管理是社会建设的重要内容。党的十八届三中全会提出“加强地方政府公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等职责”的要求。党的十九大进一步提出“形成有效的社会治理、良好的社会秩序”的目标。随着中国特色社会主义进入新时代,传统的过分追求经济增长的发展模式发生了转变,调解社会矛盾、防范社会风险、保障社会安全和维护社会稳定等社会管理职能在地方政府工作中的地位越来越突出。在很多地方领导干部看来,作为“加分项”的经济发展与作为“减分项”的社会管理是衡量工作绩效的两个最重要指标。在此背景下,如何开展有效的社会管理成为地方政府特别是领导干部亟待解决的问题。为回答上述问题,地方政府设计了诸多方案、花费了大量成本、部署了各项工作。无论是社会管理工作分工上强调“横向到边、纵向到底”,社会管理工作开展上倡导“5+2”“白+黑”,还是社会管理工作落实上推崇“项目化、阵地化”,社会管理工作方法上应用“网格化、智能化”,都反映出地方政府为达成有效社会管理目标而进行的努力。这些努力换来了一定的社会管理成效,推动了社会大局保持稳定、社会运行井然有序,人民群众的获得感、幸福感和安全感不断提升。

值得注意的是,在社会管理工作越来越系统化、精细化、常态化的今天,基层社会管理中滋生出一个奇怪的现象:原本应由各级政府及其职能部门分级承担的社会管理工作通过层层传递,最终几乎都指向了基层,造成基层组织成为社会管理工作的实际执行者;基层组织面对繁重的社会管理工作任务,在缺乏相应权力和资源的情况下采取了各种应对策略,导致社会管理工作停留在表面、效果不显著。本研究将上述现象称为基层社会管理中的“击鼓传花”现象。事实上,这一现象并非是一种新鲜事物,在很大程度上可以看作是“压力型体制”在社会管理领域的集中体现。与日常生活中的击鼓传花游戏不同的是,基层社会管理中的“击鼓传花”并非一种平等交互的圆圈式结构,而是一种自上而下的直线式链条,上级政府及其职能部门可以把“花”传给基层组织,基层组织却不能反过来再传给上级政府及其职能部门。更为不同的是,落在基层组织手中的“花”并不能带来奖赏或激励,反倒有可能成为沉重的负担和巨大的隐患,为部分领导干部滋生各种各样的形式主义、官僚主义行为埋下了种子。

基层是国家治理的神经末梢,基层社会管理状态折射出国家治理体系与治理能力水平。基层社会管理中的“击鼓传花”现象反映出当前我国社会管理工作中的结构性矛盾。这种结构性矛盾带来诸多问题,不仅使整个科层体制的运转承受着巨大的压力,而且造成了“干部有怨言,群众不买账”的尴尬局面。当然,上述现象和问题并非没有引起人们的注意。事实上,许多基层干部对此感同身受、反映强烈,以《半月谈》为代表的一些主流媒体对之也进行了持续报道。从已有相关文献来看,很多新闻报道对基层社会管理中的“击鼓传花”现象的不同表现进行了生动的描绘,很多媒体评论对基层社会管理中的“击鼓传花”现象造成的诸多问题进行了大量的揭露。然而,无论是对理论界还是对实务界而言,仅仅停留在对现象的描绘、对问题的点出是远远不够的。当前我们需要做的是从学理层面进行系统化的分析,进而从理论层面厘清上述现象产生的制度原因、从实践层面提炼解决上述问题的有效路径。

本研究以公共管理相关理论为基础,聚焦于“县(区)—乡镇(街道)—村(社区)”这一场域,分析基层社会管理中的“击鼓传花”现象的表现形式、生成机理及治理之策。

二、任务转嫁与责任承受:“击鼓传花”现象中不同层级政府的行为分析

(一)上级任务“甩锅”与基层责任“背锅”

近年来,基层社会管理中的“击鼓传花”现象呈现出愈演愈烈的趋势。上级政府及其职能部门开展社会管理工作虽然宣称要“上下联动”,但却强调要“压力层层传递”“责任层层压实”。面对铺天盖地的工作任务,基层组织只得签订大量的“责任书”“任务状”来保证完成。归纳起来,基层社会管理中的“击鼓传花”现象突出表现在两个层面。

一是职能部门任务“甩锅”。随着经济社会的发展与信息技术的进步,政府面临的社会形势发生了极大的变化,需要预防和化解的社会矛盾和社会风险与日俱增,需要处理和解决的社会问题和社会利益日趋复杂。在此背景下,政府职能部门所要承担的社会管理工作的任务总量和任务要求大大提升。在一些县区政府的职能部门,由于行政编制特别是行政执法编制的限制,很难对所管辖范围内的社会事务进行及时有效的管理。有些职能部门虽然聘用了一些编外人员,但由于这类人员没有执法权,对缓解社会管理工作压力作用有限。面对工作任务多、可用人手少的问题,一些职能部门开始通过各种方式采用各种理由,如“以县区政府的名义”“打着简政放权的幌子”“基层熟悉情况并易于开展工作”等,将本应由职能部门履行的社会管理工作任务“甩锅”给基层组织,自己却充当起“二传手”的角色,巧妙规避本应由本部门承担的责任。

二是基层组织责任“背锅”。面对职能部门下派的社会管理工作任务,基层组织虽然颇有怨言但也无可奈何,毕竟很多社会管理任务是带着“一票否决”的帽子。当然,如此繁重的任务仅靠镇街政府完成是不可能的。对此,镇街政府同样采用了任务分解与下压的办法,将工作转包给村居组织。虽然按照我国现行法律规定,村委会、居委会属于自治组织,只有协助党委政府做好社会管理工作的义务,但在现有的行政体制下,村委会、居委会俨然成了一级准政府组织。2015年民政部、中央组织部印发《关于进一步开展社区减负工作的通知》,并要求依法确定社区工作事项、建立社区事项准入机制,但依然抵挡不住上级政府和职能部门向社区转嫁工作任务。基层组织不仅要完成上级政府布置的工作任务,而且要达到职能部门规定的考核要求。如果完不成任务,就会给予处分;如果达不到要求,就会进行问责。

(二)上级考核问责泛化、虚化与基层工作疲态化、形式化

基层社会管理中的“击鼓传花”现象造成了许多意想不到的后果。从表面看,社会管理工作似乎是一片繁荣的景象,实际情况却是形式主义的盆景,中看不中用。很多社会管理工作不仅没有起到实际效果,反而造成大量的资源浪费,加重了基层组织的负担。

一方面,上级政府及其职能部门对基层组织的考核问责越来越泛化、虚化。所谓“泛化”,就是从数量上看,考核问责的项目不断增加、更加细化且层出不穷,每一项社会管理工作都被纳入考核问责的指标体系内;所谓“虚化”,就是从质量上看,考核问责的条款虽然名目繁多,但在真正考核时,上级政府通常只是“高高举起、轻轻落下”,对实在完不成任务的基层组织也不会给予太多问责。考核问责的泛化与虚化除了使基层组织的党员领导干部甚至普通工作人员身上或多或少背负了一些党纪政务处分之外,对其开展工作的真正激励或惩戒作用并不大。一些基层干部以无人无权为借口对开展社会管理工作奉行“脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里”的态度,对被问责变得司空见惯、习以为常,甚至产生了一种“多干多错、少干少错、不干不错”的错误认知。长此以往,一种“为官不为”的不良风气在基层广泛蔓延。

另一方面,基层组织在开展社会管理工作中越来越呈现出疲态化、形式化。所谓“疲态化”,就是从工作状态看,基层组织的工作人员每天都在进进出出、忙忙碌碌,“5+2”“白+黑”都是家常便饭,每个人都处于一种紧绷的情绪之中;所谓“形式化”,就是从工作效果看,基层组织虽然做了很多工作,但往往浮于表面,重形式而非内容,只是为了完成考核指标而采取的短期应对之策,对社会管理并不能起到真正的长期效果。基层工作的疲态化与形式化是基层组织面对上级责任“甩锅”时的真实写照。面对铺天盖地的工作任务,基层干部在人、财、物、权有限的情况下,只能选择一些变通的手段加以应对。而为了规避大量的考核问责,一些基层干部采取了“工作不够,材料来凑”的策略,以求在精美的包装下蒙混过关。在这种背景下,基层社会管理中的“痕迹主义”、形式主义等问题就大量滋生了。

三、地方分权与属地管理:“击鼓传花”现象产生的体制基础

基层社会管理中的“击鼓传花”现象是如何产生的?理解这一现象的生成机制,我们需要将分析视角聚焦于我国现有的行政管理体制。周黎安认为,中国政府内部上下级之间存在着明显的发包关系,并将之用“行政发包制”来概括。“行政发包制”的核心内涵包括三个方面,即“以任务下达和指标分解为特征的行政事务层层发包、高度依赖各级地方政府和相关部门单位自筹资金的财政分成和预算包干、以结果导向为特征的考核和检查”。在社会管理领域,上级政府对下级政府的社会管理工作“行政发包”是同样存在的。随着社会管理工作任务的增加,“行政发包”的数量和频率随之增长,基层社会管理中的“击鼓传花”现象便大量产生了。 “行政发包”只是问题的表象,基层社会管理中“击鼓传花”现象的产生从深层次上缘于地方分权体制的错用,而更直接的原因则是属地管理体制的滥用。

(一)地方分权体制的错用

分析基层社会管理中“击鼓传花”现象的产生原因,首先要放在中央与地方关系的视野下来审视。新中国成立以来,中央与地方关系呈现出由中央集权到地方分权的变化趋势,形成了行政性分权和财政性分权两种分权类型。随着“简政放权、放管结合、优化服务”行政管理体制改革目标的提出,地方分权呈现扩大的趋势。从制度设计上看,地方分权体制有利于发挥地方政府的能动性,促进地区间竞争,刺激经济社会的发展。正是在这一体制的作用下,带来了中国经济的迅速发展。然而,实现地方分权体制的有效运作并非一件容易的事情,必须在中央政府所下放的权力与地方政府所承担的责任之间寻求平衡。以公共服务供给为例。一段时间以来,地方政府承担了大量的公共服务供给职责却没有相应的财税保障,造成了公共服务特别是基本公共服务在区域、城乡之间的较大差异。近年来中央政府已经认识到上述问题,出台了《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》等政策文件,以调整中央与地方在公共服务供给上的权力与责任,推动地方政府的财权与事权相匹配。

我国的地方分权体制体现在经济社会发展的方方面面。在社会管理领域,中央政府对地方政府采取了行政性分权的模式。具体而言,中央政府将权力下放给省级政府,要求省级政府承担属地内责任;省级政府将权力下放给市级政府,要求市级政府承担属地内责任;市级政府将权力下放给县区级政府,要求县区级政府承担属地内责任。我们看到,社会管理工作从中央政府下放至县区级政府这一层级,既下放责任又下放权力,应当说这一阶段的地方分权体制是科学的,也是合理的。但是,随着行政层级的下移,县区级政府没有将权力下放给镇街级政府,却要求镇街级政府承担属地内责任;镇街政府同样没有将权力(事实上它本身就没有权力)下放给村居组织,却要求村居组织承担属地内责任。仔细分析就会发现,行政权到了基层组织这一层级就没有再继续往下分,责任却下放了。在不下放权力却要求承担责任的制度设计下,地方分权体制是不科学的,也是不合理的。需要指出的是,地方分权体制本身并没有问题,问题的关键在于这一体制应用在县区级政府以下的基层组织后发生了变异,造成了权力与责任的不对等。显然,地方分权体制在基层社会管理工作中被错用了,而这种错用从深层次上导致了“击鼓传花”现象的持续上演。

(二)属地管理体制的滥用

如果说地方分权体制反映的是中央政府与地方政府之间的上下级关系,那么在探讨职能部门与某一层级政府之间的关系问题上,属地管理体制就必须提及了。我国行政管理体制的基本结构是“条”与“块”,大部分政府职能部门基于“条块结合、以块为主、分级管理”的属地管理体制运作。与属地管理体制相对应的概念是垂直管理体制。在理论研究层面,学者们探讨属地管理与垂直管理问题,主要是围绕职能部门究竟是由中央领导还是地方领导、哪种管理体制能够更好地解决某一领域的行政管理问题而展开。从制度比较层面看,在属地管理体制下,职能部门由地方政府领导,人、财、物、权下放,其行政管理职能容易受到地方政府的干预;在垂直管理体制下,职能部门由中央政府领导,人、财、物、权上收,其行政管理职能受到地方政府干预的可能性降低。当然,无论是垂直管理还是属地管理都有其优缺点,随着工作任务性质的变化,属地管理与垂直管理各自的优劣也发生变化。对于社会管理工作而言,是采用垂直管理还是属地管理?在实践中,考虑到社会管理问题的复杂性,在很长一段时期内,我国政府的社会管理职能是“条”与“块”分工协作、密切配合完成的,有的工作以职能部门为主,有的工作以地方政府为主。

近年来生态环境保护等领域呈现出垂直管理不断增强的态势,然而有关社会管理的相关事项却越来越强调属地管理。以信访维稳为例,原有的“分级负责、归口办理”已经转变为“属地管理”,维稳成为地方政府尤其是基层政府的政治任务和中心工作。上述现象反映出社会管理工作越来越呈现属地负责的扩大化趋势。当然,如果强化社会管理领域的属地管理是以增进工作效果为出发点,那么这种改革本身是没有问题的;事情的关键在于,这种转变不是以上述目的为出发点,真正的原因是职能部门逃避责任、规避风险。这是属地管理体制在社会管理领域的滥用表现。有研究指出,属地管理的滥用集中表现在拥有权力和资源的职能部门不干活、不负责与没有权力和资源的基层组织干活、负责。尤其值得注意的是,在我国“行政发包制”与属地管理体制高度融合在一起,形成了属地化“行政发包制”。在这一体制下,上级政府及其职能部门把一系列行政事务依据属地原则分解给下级政府和基层组织,最大程度地减少了上级政府及其职能部门的社会管理工作负担。很多基层干部坦言,许多社会管理工作动不动就冠之以“属地管理”已经成为他们最为头疼的问题。在他们看来,所谓的“属地管理”其实就是职能部门对社会管理工作进行任务分配和监督考核,而基层组织要接受任务并对工作全权负责,进而达到“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交”的效果。可见,属地管理体制在社会管理工作中被滥用了,而这种滥用直接导致了“击鼓传花”现象的普遍存在。

四、权力法授与力量整合:“击鼓传花”现象的破解之道

基层社会管理中“击鼓传花”现象的本质问题是上级政府及其职能部门的任务转嫁与基层组织的有责无权,而我国现行的行政管理体制进一步造成了这一现象的强化。如果说在一个较短的时间内改变我国现行行政管理体制是一件十分困难的事情,那么,从较为简单的制度设计和机制创新层面着手破解上述现象,则是一条可能的路径。对此,我们需要建构一个“理想类型”,并基于公共管理的相关理论进行剖析。按照马克斯·韦伯的分类,人类理性分为工具理性与价值理性两种形式。政府开展社会管理工作同样遵循这两种理性形式。具体而言,在价值理性层面,社会管理要符合效率与合法性的要求;在工具理性层面,社会管理要达到问题发现与问题处置的目标。

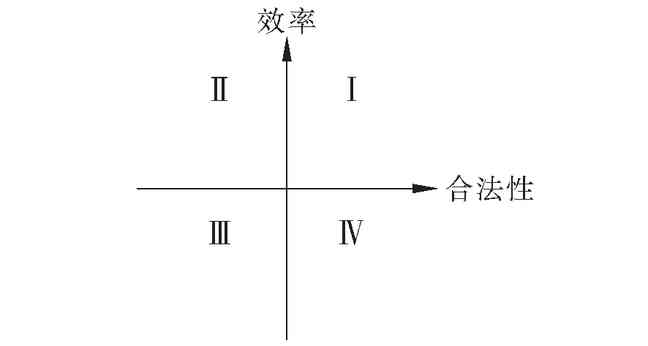

(一)价值理性:效率和合法性

分析社会管理背后的价值理性,要将研究的视线回归到开展社会管理工作的主体——政府。知晓了政府运作的价值理性,社会管理所要符合的价值要求就水到渠成了。在组织学研究中,理论界围绕组织运作的效率与合法性议题展开了激烈的讨论。公共管理属于组织管理的范畴,政府运作的效率与合法性问题同样引发了大量的研究。传统公共行政的价值追求是效率至上的,这在管理主义路径研究中体现得尤为明显;不过,在制度主义路径研究看来,公共管理受外部环境的影响,需要合乎社会规则和规范的要求。当然,公共管理的价值理性不是非此即彼的,在效率与合法性之间始终存在一定的张力。基于以上分析,我们认为政府开展社会管理工作在价值理性层面需要遵循两个方面的原则:一是效率,二是合法性(见图1)。强调效率,指的是政府开展社会管理要用最小的成本获得最大的收益;强调合法性,指的是政府开展社会管理要符合法律法规要求和社会规范期待。

图1 社会管理价值理性象限分析

对政府而言,第一象限中的“高效率—高合法性”模式显然是开展社会管理工作所追求价值理性的最佳类型。然而在现实中,能够满足“高效率”或“高合法性”的其中一个标准就不错了。从我国的实际情况看,第二象限中的“高效率—低合法性”模式和第四象限中的“低效率—高合法性”模式是开展社会管理工作可以达成的价值理性的主要类型。所谓的“高效率—低合法性”模式,其实就是以基层组织为主的社会管理类型。基层组织管辖范围较小,与群众日常接触较多,可以采用一些非制度化的方式开展社会管理,这就降低了工作成本,实现了较高的效率;然而由于缺少法律法规依据,其工作的合法性就较低。所谓的“低效率—高合法性”模式,其实就是以职能部门为主的社会管理类型。职能部门开展社会管理有着明确的法律法规授权,其工作的合法性较高;然而由于职能部门管辖范围较大,开展工作要严格执行法律法规规定,投入较大的资源成本和时间成本,造成工作上的低效率。

可见,无论是以基层组织为主还是以职能部门为主的社会管理类型都无法同时达到高效率和高合法性。从理论上看,要想实现“高效率—高合法性”的社会管理模式的目标,必须满足两个要求。其一,在管理主体上,以基层组织为主,从而满足高效率要求;其二,在管理程序上,以法律法规授予基层组织管理权限,从而满足高合法性要求。在现实中,一些地方开展了相关的实践探索,试图达到社会管理的高效率和高合法性。例如,2018年深圳市宝安区印发实施了《关于进一步加强现代化社区治理体系建设的实施方案》,致力于打造以社区党委为龙头的现代化社区治理体系。宝安区的创新实践有两个突出特征。一是以政策文件的形式明确社区党委行使社区人事安排权、重要事项决定权、领导保障权、管理监督权等,保障基层组织开展社会管理工作的主体地位,实现了管理上的高效率;二是通过把综合巡查、综合整治、安监、治安消防、环水、交通、交警、市场监管等8支队伍共一万多人全面下沉社区并由社区党委统筹适用,赋予基层组织开展社会管理工作的执法权力,实现了管理上的高合法性。

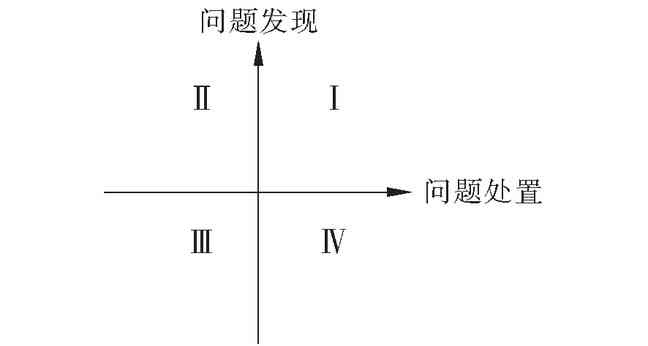

(二)工具理性:问题发现和问题处置

社会管理在实践层面表现为一系列的动态管理过程。计划、组织、指挥、协调和控制是管理活动的五种要素,也是管理的五项职能。社会管理是政府对社会问题、社会矛盾的化解过程,在这个过程中涉及大量的指挥、协调和控制工作。不过,要想实现上述目标,有一项前提性的工作必须完成,这就是信息工作。信息在组织管理过程中是一个非常关键的问题,做好信息的搜寻工作以减低管理者与被管理者之间信息不对称至关重要。基于以上分析,我们认为政府开展社会管理工作在工具理性层面致力于达成两个方面的目标:一是问题发现;二是问题处置(见图2)。所谓问题发现,亦即信息获取,指的是政府开展社会管理要尽可能地在第一时间了解和掌握相关的社会信息;所谓问题处置,亦即行政执法,指的是政府开展社会管理要对即将或已经发生的社会问题进行合法且有效的解决。

图2 社会管理工具理性象限分析

对政府而言,第一象限中的“高问题发现—高问题处置”模式显然是开展社会管理工作所追求工具理性的最佳类型。然而在现实中,能够满足“高问题发现”或“高问题处置”的其中一个标准就实属不易。从我国的实际情况看,第二象限中的“高问题发现—低问题处置”模式和第四象限中的“低问题发现—高问题处置”模式是开展社会管理工作可以达成的工具理性的主要类型。所谓的“高问题发现—低问题处置”模式,就是以基层组织为主的社会管理类型。基层组织身处基层一线,对发生在辖区内的社会问题可以在第一时间、第一现场获取一手信息,具备问题发现上的优势;但由于不具备专业资质且缺少行政执法权,基层组织在问题处置上很容易陷入“心有余而力不足”的尴尬局面。所谓的“低问题发现—高问题处置”模式,就是以职能部门为主的社会管理类型。职能部门具备专业的技术资质,开展执法工作有着明确的法律法规授权,在对社会管理问题的处置上占据优势;但由于职能部门距离基层一线距离较远且管辖范围较大,相关信息需要一个传递过程才能到达职能部门,造成在对社会问题的发现上存在滞后性。

可见,无论是以基层组织为主还是以职能部门为主的社会管理类型都无法同时达到高问题发现和高问题处置。从理论上看,要想实现“高问题发现—高问题处置”的社会管理模式的目标,必须满足两个要求。其一,在管理主体上,以基层组织为主,从而满足高问题发现要求;其二,在管理程序上,以法律法规授予基层组织管理权限,从而满足高问题处置要求。在实践中,一些地方开展了相关的机制创新,试图达到社会管理的高问题发现和高问题处置。这其中以北京市平谷区的“乡镇吹哨、部门报到”联合执法链工作机制最具代表性。所谓“乡镇吹哨”,就是当社会问题发生后,乡镇政府等基层组织在发现后第一时间上报给职能部门,实现了问题发现上的快速反应,破解了“管得了的看不见”的问题;所谓“部门报到”,就是职能部门在接到乡镇政府等基层组织上报的问题后,第一时间赶赴现场处理问题,实现了问题处置上的有效解决,破解了“看得见的管不了”的问题。2018年北京市出台《关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”的实施方案》,将平谷区的创新经验在全市推广。上述改革举措得到了中央的充分肯定。2018年11月《“街乡吹哨、部门报到”——北京市推进党建引领基层治理体制机制创新的探索》在中央全面深化改革委员会第五次会议上被审议通过,“街乡吹哨、部门报到”机制有望在全国推广应用。

五、结论与讨论

当前,我国基层组织不仅要承担“上面千条线,下面一根针”的工作任务,而且要面临“上面千把锤,下面一根钉”的考核问责。来自各条线的任务下移与考核问责带给基层组织沉重的工作。在社会管理领域,上级政府及其职能部门向下级政府特别是基层组织的责任转嫁大量存在,“权小责大”“小马拉大车”已经成为基层组织开展社会管理工作的突出矛盾。面对有限的资源、权力与无限的任务、责任之间的结构性矛盾,基层组织不得不采取形式主义的策略加以应付和应对。本研究以分析基层社会管理中的“击鼓传花”现象为切口,借助公共管理相关理论,探讨了上述现象的表现形式、形成机理和破解思路。我们认为,在我国现行的行政管理体制下,由于地方分权体制的错用以及属地化“行政发包制”的滥用,基层社会管理中的“击鼓传花”现象呈现逐渐增长的态势。基层社会管理中的“击鼓传花”现象是一个典型的职能部门“甩锅”、基层组织“背锅”的非正常现象,对此必须进行纠正。在不改变我国现行行政管理体制的前提下,基于理论分析我们发现,无论是从价值理性还是工具理性层面考虑,以基层组织为社会管理主体同时通过法律法规授予基层组织执法力量和执法权力是最佳的制度设计。

基层社会管理中大量存在的“击鼓传花”现象影响了国家治理的效能,加重了基层组织的负担。针对这一问题,中央高度重视并出台了一系列政策文件。2019年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》(以下简称《实施意见》)指出,“组建统一的综合行政执法机构,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以乡镇和街道名义开展执法工作”,赋予了镇街政府一定的执法权,实现了各类执法力量的有效整合;《实施意见》强调,“上级部门不得以签订‘责任状’、分解下达指标、考核验收等方式,将工作责任转嫁乡镇和街道承担”,明确了职能部门的工作职责,限制了职能部门把任务“甩锅”给基层组织。党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》明确指出,要“按照权责一致原则,规范垂直管理体制和地方分级管理体制”,“进一步整合行政执法队伍,继续探索实行跨领域跨部门综合执法,推动执法重心下移,提高行政执法能力水平”。2020年4月中共中央办公厅印发的《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》进一步指出,要“总结一些地方的新鲜经验,进一步向基层放权赋能,加快制定赋权清单,推动九游网页版社会资源、管理权限和民生服务下放到基层,人力物力财力投放到基层。厘清不同层级、部门、岗位之间的职责边界,按照权责一致要求,建立健全责任清单,科学规范‘属地管理’,防止层层向基层转嫁责任”。可以看出,中央政策的有关规定与我们的理论分析具有很强的契合性,同时与北京、深圳等一些地方的改革创新也有相通之处。在深化党和国家机构改革与减轻基层负担背景下,改进基层社会管理,需要从效率和合法性的价值理性与问题发现和问题处置的工具理性出发,以权责分明、权责对等为基本原则,以制度设计为根本保障,防止职能部门任性“甩锅”、基层组织莫名“背锅”,将资源、管理和服务真正下沉到基层,从而提升基层社会管理现代化水平。只有做好上述工作,才能切实贯彻落实好中央政策精神,从根本上提高治理效能,减轻基层负担,解决基层工作中的官僚主义、形式主义问题。

研究基层社会管理中的“击鼓传花”现象不仅具有重要的实践价值,而且具有一定的理论意义。“击鼓传花”现象不仅在基层社会管理中大量存在,在其他领域同样大量存在。如果说在新时代之前“击鼓传花”现象主要存在于经济发展层面,那么,新时代之后“击鼓传花”现象将会九游网页版地体现在社会管理领域。隐藏在诸多领域“击鼓传花”现象的背后,有一条政府管理的趋势逐渐显现:“管理单元最小化”。所谓“管理单元最小化”,指的是现代政府管理越来越强调任务层层分解、责任层层下移、管理落实到网格的趋势。如近年来在全国各地推广的网格化管理模式就是一种典型表现。通过“管理单元最小化”,实现了管理主体的明确、管理幅度的缩小、问题发现的及时和问题处理的高效。在已有研究中,有学者提出我国政府管理中出现了“行政层级延长”的现象。在中央政府之下,行政层级已经从省-市-县(区)-乡镇(街道)延长到村(社区)-网格,有的甚至延长至楼层工作组-包户工作小组等。本研究提出的“管理单元最小化”与“行政层级延长”具有异曲同工的内涵。事实上,“行政层级延长”是从纵向“条”的角度分析政府管理层次的问题,“管理单元最小化”则是从横向“块”的角度研究政府管理幅度的问题。从制度设计的角度来看,无论是“管理单元最小化”还是“行政层级延长”,都是适应现代社会发展形势的需要,在管理公共事务和处理社会问题上具有多方面的优势。然而,这些管理模式在实践应用过程中必须坚持权责分明、权责对等的基本原则,不能将其当作上级政府和职能部门任务“甩锅”和责任“背锅”的对象,否则,不仅不能有效发挥基层治理的效能,还可能产生九游网页版的治理问题,甚至酿成“有组织的不负责任”的严重后果。

需要指出的是,本研究只是根据大量的实践观察和调研体会,从理论层面对基层社会管理中的“击鼓传花”现象进行分析,没有采用案例研究对之进行实证研究。我们期待能有九游网页版的理论界和实务界同仁关注基层社会管理中的“击鼓传花”现象并开展扎实的实证研究,共同推进这一领域的知识积累与实践改善,为构建党的领导、人民当家作主和依法治理有机统一的基层治理体制机制,推进基层治理体系和治理能力现代化贡献智慧和力量。

参考文献:

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28.

[3]荣敬本,崔之元,等.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998.

[4]倪 星,王 锐.从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究[J].政治学研究,2017,(2).

[5]周黎安.行政发包制[J].社会,2014,(6).

[6]姚东旻,张诗琪.如何最优地“放权”——行政事项集权与分权的最优边界[J].财经研究,2017,(4).

[7]周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J].经济研究,2004,(6).

[8]郭小聪,代 凯.国内近五年基本公共服务均等化研究:综述与评估[J].中国人民大学学报,2013,(1).

[9]刘 爽,王 宇.行政管理体制垂直模式与属地模式效能比较——以安全生产监督为例[J].人民论坛,2016,(2).

[10]尹振东.垂直管理与属地管理:行政管理体制的选择[J].经济研究,2011,(4).

[11]皮建才.垂直管理与属地管理的比较制度分析[J].中国经济问题,2014,(4).

[12]张紧跟,周勇振.信访维稳属地管理中基层政府政策执行研究——以A市檀乡为例[J].中国行政管理,2019,(1).

[13]杨 华.基层治理的形式主义何以发生——从乡镇职能部门关系反思治理问题[J].文化纵横,2019,(2).

[14]于健慧.中央与地方政府关系的现实模式及其发展路径[J].中国行政管理,2015,(12).

[15][德]马克斯·韦伯.经济与社会(第一卷)[M].上海:上海人民出版社,2010.

[16]王 飞.从效率到合法性——临时组织结构变迁的内在机制[J].公共行政评论,2011,(4).

[17]任宇东,王毅杰.指挥部的运作机制:基于“合法性-效率性”的视角[J].公共行政评论,2019,(1).

[18]宝安现代化社区治理体系建设成效初显[N].宝安日报,2018-10-24.

[19][法]亨利·法约尔.工业管理与一般管理[M].北京:机械工业出版社,2013.

[20][美]詹姆斯G.马奇,赫伯特A.西蒙.组织. [M].北京:机械工业出版社,2013.

[21]北京市出台“街乡吹哨、部门报到”实施方案[N].北京日报,2018-03-19.

[22]孙柏瑛,张继颖.解决问题驱动的基层政府治理改革逻辑——北京市“吹哨报到”机制观察[J].中国行政管理,2019,(4).

[23]关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见[N].人民日报,2019-02-01.

[24]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[N].人民日报,2019-11-06.

[25]持续解决困扰基层的形式主义问题 为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证[N].人民日报,2020-04-15.

[26]汪 洁.善治视阈下城市社区复合治理机制的构建——基于网格化管理与居民自治的融合[J].中共天津市委党校学报,2019,(3).

[27]张 铮,包涵川.属地管理:一个关于行政层级延长的分析框架——基于对Z街道办事处的观察[J].中国行政管理,2018,(6).

[28]盛智明.地方政府部门如何规避风险?——以A市社区物业管理新政为例[J].社会学研究,2017,(5).

Improving Governance Efficiency and Reducing the Burden of Grass-Roots

Dai Kai

Abstract:Grass-roots is the nerve end of national governance, and the state of grass-roots social management reflects the level of national governance system and governance ability. At present, the “administrative outsourcing” of the higher government to the lower government is becoming more and more intense, which is accompanied by the phenomenon of “drum-beating and flower-spreading” in the grass-roots social management. The above phenomena have caused two problems: one is the generalization and falsification of the assessment accountability of the higher government; the other is the fatigue and formalization of the work carried out by grass-roots organizations. The phenomenon of “drum-beating and flower-spreading” in grass-roots social management is deeply rooted in the misuse of local decentralization system, and the more direct reason is the abuse of territorial management system. Under the background of deepening the reform of Party and state institutions, to improve grass-roots social management, it is necessary to proceed from the value rationality of efficiency and legitimacy, the instrumental rationality of problem discovery and problem disposal, take the principle of power-responsibility equivalence as the basic principle, take system design as the fundamental guarantee, sink resources, management and services to the grass-roots, so as to enhance the modernization level of grass-roots social management.

Key words:social management, territorial management, institutional reform, reduce burden

DOI:10.16029/j.cnki.1008-410X.2020.04.009

收稿日期:2020-03-20

作者简介:代 凯(1988-),男,山东兖州人,九游(中国)(广东行政学院)行政学教研部副教授,博士,广东广州 510053

*本文为中宣部马克思主义理论研究和建设工程重大项目“广东省营造共建共治共享社会治理格局实践经验研究”(批准号2018MSJ019)的阶段性研究成果。